- Home

- >

- Activity

- >

- 56th meeting

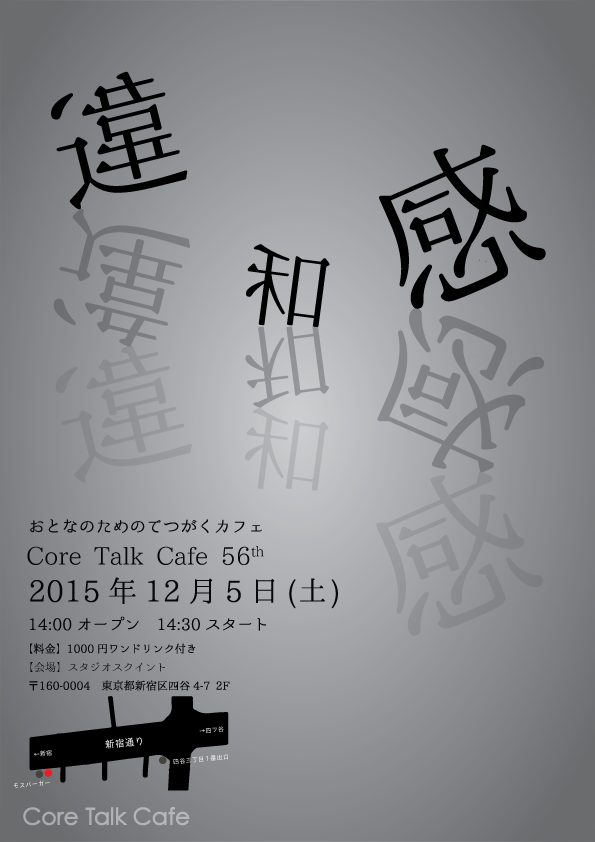

| Core Talk Cafe meeting | |||

|---|---|---|---|

|

テーマ選択の背景 |

日々の生活でときどき顔を出す「違和感」。しかし、いざ言葉にしようとすると意外と難しいくせものではないでしょうか。「違和感があるのってどんなとき?」「違和感は悪いもの?」「違和感がないってどういうこと?」「違和感を感じても、その場の空気が大事?」など、皆様と「違和感」をそもそも共有できるのか迷いつつも実験的にこのテーマを取り上げました。 | ||

|

当日の様子 |

今回はいつもと異なる会場での開催となり、明るい室内と道路工事の音、そして会議用らしきテーブルとイスに戸惑いながらも、運営四人で皆様をお迎えしました。ウェルカムドリンクはスターバックスのコーヒーと安物の紅茶、ペットボトルの緑茶です。 20脚近く並べたイスもほぼ満席となり、定刻に司会の古賀が口火を切って今回の議論が始まりました。まずは様子伺いに、「あなたがその飲み物を選んだのはなぜですか」を順に短く話してもらいました。この問いが功を奏したのかもしれません。会場の空気は早くも温まり始め、同時に妙な違和感も漂います。知らない人の前で、「いま、なぜコーヒーなのか」を語っているわけですから。 さて、本題の「違和感」です。「みなさんはどんなことに違和感を覚えますか」。もはや白々しいこの問いが投げかけられます。幾人かが落ち着いて考えてきたことを話してくださいました。そのなかでも序盤にとりわけ盛り上がったのが、「違和感」は前提認識とのズレによって生じるのでは、というご意見についてでした。「なんとなく違和感がある」のは、自分が当然だと思っている日常のどこかが機能していないけどその正体がわからないときだ、というご指摘です。別の方からも、「違和感」という言葉がそもそもある特定の対象についてあてはまることはない、という賛同がありました。わからなさの表明でしかない、というわけです。 しかし、例えば「首に違和感がある」とか、身体についてわたしたちはこの言葉を使っている、という論点が挙げられました。これは生物個体として危険を察知するときに「違和感」が生じる、ということになります。 他にも、「なまりやアクセントに違和感がある」、という言い回しも挙がります。ここから、各個人には身体的、あるいは文化的(精神的)な基準があり、それと比較してズレた感覚のことを「違和感」と呼びうるという話になります。 はたして、「違和感」は必ず比較対象があるものなのでしょうか。この問いかけに対しては、「子どもの頃、自意識が芽生える頃に、まさに意識しているということに違和感があった」という体験談が挙がりました。この場合、意識せずに生活していた頃と比較しようがないので、比較対象がない違和感の例となる、というわけです。歩くことや、噛むということなど、意識してやってみたら不思議な感じがした、という幼少の頃の記憶を持っている方も多いのではないでしょうか。 このように、「違和感」が身体的・文化的にも、あるいは哲学的にも「気づき」の源泉になっているということを皆様と確かめ合い、お時間となりました。 | ||

| Core Talk Cafe digest | |||

|

Digest of digest |

「違和感は理解できるものか?」 「違和感は何かとの比較で感じられるものか?」 「違和感と危機感は関係あるか?」 |

||

|

Book Guide |

|

||

|

|||